MASSONI PAVESI

A

B C D E F G H I L M

N O P Q R S T U V Z

A

ARAGONA ANTONIO

Negoziante, droghiere, nel 1873 fu tra gli ispiratori di una Società di Mutuo

Soccorso fra droghieri includendo non solo i padroni ma anche i commessi di

negozio; nello stesso anno fu tra i firmatari, insieme ad altri massoni:

Antonio Griziotti, Giulio Turati e Gaetano Manelli, di una lettera contro i

Gesuiti e contro l’inattività della Sinistra. Nel 1884 appare fra gli

amministratori della Società Operaia Edificatrice, una società per azioni a

cui aderirono numerose società popolari, banche e molti privati, tale società

si fuse, nel 1895, con la Banca Operaia di Mutuo Credito, dando origine alla

Banca Cooperativa Pavese. Membro del comitato direttivo della Società

democratica e reduci. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il

titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.

B

BALDI

Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.

Membro della Loggia "Cardano"

BAGINI LUIGI

Farmacista,

assessore nel 1905.

BERETTA CAMILLO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

BERETTA EMILIO

Repubblicano, membro della Società Democratica; nel 1887 entrò, con altri

massoni, Guido Gnocchi, Urbano Pavesi e Antonio Grizzotti, nel comitato per la

costituzione del ricreatorio laico festivo di Pavia. Membro della società

operaia di Cura Carpignano. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con

il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.

BIDOIA VITTORE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

BIZZONI ACHILLE

Fra i fondatori del giornale “La Provincia Pavese” insieme a Contardo Montini

e Costantino Mantovani (fratello di Giuseppe Mantovani, maestro venerabile

della Loggia Pedotti.

BOERCHIO ABELE

Radicale. Fu tra i piú assidui collaboratori di Contardo Montini

fondatore del giornale “La Provincia Pavese” che nel 1906 ne acquistò la

testata e la diresse a partire dal 1907 fino a che, avendo deciso di occuparsi

solo dell'attività editoriale, volle affidarne la direzione al dott. Carlo

Ridella (massone), la reazione era in Corso Mazzini 6; entrò nella Loggia

Cardano nel 1910 in seguito anche Maestro Venerabile della stessa.

BORDINI GETANO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

BORGINI LUIGI

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

BORGOGNONI ROMEO

Pittore, figlio di Adolfo che era professore di letteratura presso l’ateneo

pavese, fu pittore conosciuto e professore della Civica scuola di pittura e

della Scuola d’arte applicata, entrò nella Loggia Cardano nel 1908.

Disegnò la lapide marmorea, in memoria di Carlo Ridella, da

murare presso la redazione del quotidiano, in Corso Mazzini, dove si trova

tutt'ora anche se purtroppo da tempo dimenticata. Per tale targa si indisse

una sottoscrizione che ammontò a lire 10.423,16. Venne solennemente inaugurata

nel III anniversario della morte il 20 settembre 1920.

BREGA ENRICO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

BREVENTANI GIUSEPPE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

C

CAIROLI BENEDETTO

Nasce a Pavia il 28/1/1825

da Carlo (1776-1849), professore nella facoltà di medicina, rettore

dell'Università di Pavia

è podestà durante il Governo Provvisorio di Pavia (1848) e da Adelaide

Bono (1806-1871) figlia di un antico prefetto napoleonico milanese, poi conte

dell'Impero.

Primo di quattro

fratelli, accanto a loro anche due sorelle,

Rachele (1826-1856) ed

Emilia (1827-1856), da giovane,

studente di giurisprudenza (1849), ardente neo guelfo, partecipa nel marzo

1848 alla prima guerra d'indipendenza con altri volontari pavesi

Nel

1850 aderisce, infatti, al partito mazziniano; propaganda, nel Pavese e nel

Mantovano, le cartelle del prestito nazionale ed entra a far parte del

Comitato rivoluzionario di Enrico Tazzoli.

Nel

1850 aderisce, infatti, al partito mazziniano; propaganda, nel Pavese e nel

Mantovano, le cartelle del prestito nazionale ed entra a far parte del

Comitato rivoluzionario di Enrico Tazzoli.

Scoperto, riesce,

tuttavia, a fuggire con Giovanni Acerbi e si rifugia in Piemonte. Aderisce al

comitato che coopera al moto mazziniano, subito represso, del 6/2/1853.

Cairoli si rifugia in

Svizzera, mentre l'Austria lo condanna per delitto d’alto tradimento.

In esilio, si convince

dell'inutilità' dei moti insurrezionali mazziniani e si accosta alla politica

piemontese. Questo gli

permette di tornare in Italia e di stabilirsi a Genova, dove, nel 1854,

stringe amicizia con Giuseppe Garibaldi. Allo scoppio della II guerra d'indipendenza nel 1859, coi fratelli

Enrico, massone, ed Ernesto, si arruola nel secondo Reggimento delle

Alpi e combatte valorosamente e nei combattimenti muore il fratello Ernesto.

Dopo il trattato di

Villafranca, può tornare nella sua città, Pavia, ormai libera dal dominio

austriaco. Partecipa attivamente ad organizzare nel 1860 la spedizione dei

Mille, raccogliendo, tra l'altro, una cospicua somma di denaro, che consegna a

Garibaldi. Egli stesso si unisce ai Mille e, con il grado di capitano della

settima compagnia, parte per la Sicilia. Combatte a Marsala e si distingue

nell'occupazione di Palermo, dove rimane gravemente ferito ad una gamba,

mentre il fratello Luigi, distintosi anche lui nell’impresa dei Mille, muore a

Napoli di tifo (1860).

Nel 1861, alla

proclamazione

del regno d'Italia, Benedetto è eletto

deputato.

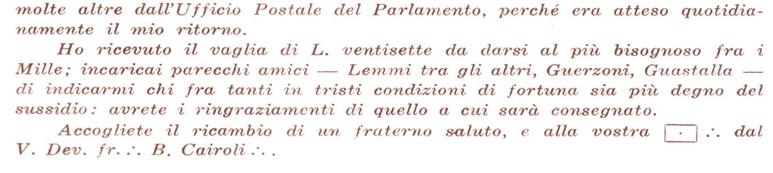

La sua appartenenza alla massoneria, a volte messa in discussione, si

rileva, dalla lettera indirizzata al massone avv. Gian Luigi Bozzoni, Gran

Segretario del Grande Oriente d’Italia sedente a Palermo, in cui Cairoli si

firma con la tipica formula massonica dei tre puntini.

(Rass.

storica del Risorgimento, anno III,

fasc. III,

luglio-settembre 1865, pagg. 379-408)

A tutt'oggi operano, nel Grande Oriente

d’Italia - Palazzo Giustiniani, due Logge intestate a Cairoli e precisamente ad

Arezzo (B. Cairoli n.119) e a Bari (Cairoli Risorta n.777).

Esponente di

spicco nella Sinistra garibaldina, interviene varie volte nei dibattiti

parlamentari in favore della liberazione di Roma e Venezia; nel 1864, come

presidente del Comitato centrale unitario, continua a svolgere un'intensa

opera per legare polacchi ed ungheresi in un'azione comune contro l'Austria e

per abbattere il governo pontificio.

Nel 1863 contribuisce

alla caduta del gabinetto Rattazzi e,

dopo i fatti di Sarnico e dell'Aspromonte, si avvicina di nuovo a Mazzini,

aiutandolo nella cospirazione a favore della Polonia.

Nel 1866 fa parte della

commissione reale

per l'organizzazione dei volontari e, allo scoppio della III guerra d'Indipendenza,

parte per il fronte con i fratelli Enrico e Giovanni, massoni. Dopo

l'armistizio di Cormons e la pace di Vienna, riprende di nuovo il suo posto

alla Camera, stringendo ancora una volta i rapporti con Mazzini per accelerare

la conquista di Roma.

Nel 1867, quando il

Rattazzi risale al potere, Benedetto spera

in una politica favorevole alle sue aspirazioni, ma deve ben presto

ricredersi: i fatti di Mentana gli dimostrano l'indecisione del governo.

Rientra a

Pavia per consolare la madre duramente provata dalla morte di Enrico, caduto

valorosamente a Villa Glori, e da quella dell'ultimo figlio, Giovanni.

Allo scoppio della guerra

Franco-Prussiana (1870), Cairoli è in prima

linea nell'incitare il governo ad occupare Roma.

Negli anni successivi

partecipa poco ai lavori parlamentari e si dedica più intensamente alle cure

familiari, anche perché nel 1873 sposa la contessa Elena Sizzo

Noris

(1845-1920), erede di una

nobile famiglia trentina; preziosa confidente nell'impegno pubblico, che

s’impegna nell'ambito sociale con opere di solidarietà.

Nel 1876, quando la

Sinistra passa al potere con il Depretis (nato a Mezzana Corti - Pavia),

massone, Cairoli, originariamente, appoggia le sorti del nuovo governo poi

passa all'opposizione e contribuisce alla sua caduta, e succede, al Depretis,

come Presidente del Consiglio continuando, tuttavia, la sua politica estera.

Il 17/11/1878, Cairoli

viaggiando in carrozza con il re Umberto I, gli salva la vita, impedendo al Passanante di pugnalarlo, ma rimane ferito ad una coscia, e riceve dal sovrano,

motu proprio, la medaglia d'oro al valor militare.

al Passanante di pugnalarlo, ma rimane ferito ad una coscia, e riceve dal sovrano,

motu proprio, la medaglia d'oro al valor militare.

La sua popolarità aumenta,

ma, in seguito all'attentato, crescono anche le accuse alla sua

politica interna.

Il 19/12/1878 si dimette, ma

il 14/7/1879, nonostante le non buone

condizioni di salute, ritorna alla presidenza del Consiglio dei

Ministri ed assume anche il portafoglio degli Esteri e dell'Agricoltura.

E' un momento

particolarmente difficile

per

l'Italia: i rapporti con l'Austria sono tesi per l'irredentismo, quelli con la

Francia assai complessi per la questione della Tunisia che la vicina nazione

intende conquistare. Il 12/5/1881 quando è reso pubblico il trattato del

Bardo, con cui è riconosciuto il protettorato della Francia sulla Tunisia dove

sono presenti cospicui interessi italiani, in tutti i circoli politici scoppia

un gran clamore che si ripercuote su tutto il Paese, aumentando il

malcontento e l'insoddisfazione della popolazione.

per

l'Italia: i rapporti con l'Austria sono tesi per l'irredentismo, quelli con la

Francia assai complessi per la questione della Tunisia che la vicina nazione

intende conquistare. Il 12/5/1881 quando è reso pubblico il trattato del

Bardo, con cui è riconosciuto il protettorato della Francia sulla Tunisia dove

sono presenti cospicui interessi italiani, in tutti i circoli politici scoppia

un gran clamore che si ripercuote su tutto il Paese, aumentando il

malcontento e l'insoddisfazione della popolazione.

Cairoli si dimette e si

ritira a vita privata. Trascorre, così, gli ultimi anni dedicandosi

alla famiglia e alla politica locale divenendo presidente del Consiglio

Provinciale di Pavia; insignito del Collare dell'Annunziata. Muore, ospite del

re, Umberto I, nella villa di Capodimonte a Napoli l'otto agosto 1889.

CALVI SANTE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

CAMERA EDOARDO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

CAMERA EMILIO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

CAMPARI ALESSANDRO

Presidente della Soc. A. Volta. Fu uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la

Società di cremazione di Pavia.

CAPELLA SILVIO

Membro della Loggia Pedotti. Orientamento politico estrema sinistra.

CASSI ANTONIO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

CASSOLA CARLO

Avvocato, garibaldino, una lapide commemorativa, posta in via Villa Glori, ne

ricorda le gesta e la sua partecipazione alle battaglie risorgimentali a fianco di Garibaldi.

Laureato in Giurisprudenza nell'ateneo pavese, di idee

mazziniane, fu uno dei duumviri, assieme a Luigi Contratti, che nel 1849

ressero Brescia liberatasi dalla guarnigione austriaca; il generale Nugent,

che si era asserragliato nella cittadella, morì negli scontri. Ma dopo poco

ritornarono le truppe imperiali rafforzate da nuovi contingenti, guidate dal

generale von Haynau, che per la ferocia del suo operato fu chiamato «Iena»

(con un gioco di assonanza sul suo cognome). Brescia, difesa da comuni

cittadini riforniti di poche armi e stremata dal fuoco nemico, si arrese

subendo ogni sorta di atrocità. Cassola, come molti altri combattenti per la

libertà, dovette riparare in esilio "e lo fece con molta eleganza: Si

limitò a vestirsi tutto di nero, a prendere a nolo una carrozza nera con

cocchiere in nero, e così si mescolò al corteo dei dolenti austriaci, che

accompagnavano alla sua tomba il Generale Nugent (quello che dalla rocca posta sulla collina che domina Brescia, aveva

bombardato la città)... All'altezza dell'ingresso

al cimitero, tutte le carrozze nere svoltarono ed entrarono, ma il

nostro

Carlo fece invece proseguire la sua, e presto se

ne liberò, dirigendosi invece a piedi verso le

Alpi... In mezzo alla neve, ormai lasciato dal

contrabbandiere, che gli aveva indicato con la mano la direzione da seguire,

all'improvviso si trovò faccia a faccia con un orso: bello grande e ritto

sulle zampe di dietro. Si guardarono, e poi il

mio bisnonno, terrorizzato, si mise a cantare a gran voce un brano d'opera.

Questo spaventò l'orso, che scappò da una parte, mentre Carlo fuggiva

dall'altra!". Rimase qualche tempo a Capolago, in Svizzera, dove diede

alle stampe alcuni opuscoli, fra cui un resoconto delle eroiche dieci giornate

di Brescia (23 marzo-1 aprile 1849); poi si rifugiò a Londra e solo dopo

l'Unità tornò in Italia stabilendosi a Volterra, dove svolse l'attività di

magistrato. Ormai vecchio, tornò a Pavia. Il suo corpo fu richiesto dalla

città di Brescia perché fosse ospitato nel famedio degli eroi; qui tuttavia

non ha avuto l'onore atteso, poiché sul monumento non sono riportati i nomi

dei personaggi illustri che vi riposano e l'apparato scultoreo è in cattivo

stato di conservazione.

nostro

Carlo fece invece proseguire la sua, e presto se

ne liberò, dirigendosi invece a piedi verso le

Alpi... In mezzo alla neve, ormai lasciato dal

contrabbandiere, che gli aveva indicato con la mano la direzione da seguire,

all'improvviso si trovò faccia a faccia con un orso: bello grande e ritto

sulle zampe di dietro. Si guardarono, e poi il

mio bisnonno, terrorizzato, si mise a cantare a gran voce un brano d'opera.

Questo spaventò l'orso, che scappò da una parte, mentre Carlo fuggiva

dall'altra!". Rimase qualche tempo a Capolago, in Svizzera, dove diede

alle stampe alcuni opuscoli, fra cui un resoconto delle eroiche dieci giornate

di Brescia (23 marzo-1 aprile 1849); poi si rifugiò a Londra e solo dopo

l'Unità tornò in Italia stabilendosi a Volterra, dove svolse l'attività di

magistrato. Ormai vecchio, tornò a Pavia. Il suo corpo fu richiesto dalla

città di Brescia perché fosse ospitato nel famedio degli eroi; qui tuttavia

non ha avuto l'onore atteso, poiché sul monumento non sono riportati i nomi

dei personaggi illustri che vi riposano e l'apparato scultoreo è in cattivo

stato di conservazione.

E' il nonno dell'omonimo romanziere.

CERRI ANGELO

Socio accomandante della Officine Elettromeccaniche Ing.ri Einstein-Garrone &

C., alla fine dell’800.

CIAPESSONI PIERO

Professore

dell’Università di Pavia. Collegio Ghislieri. Dal 1907 al 1922. Membro della

Loggia Cardano di Pavia. Apprendista 1911, Maestro 1913, matricola G.O.I. n.

37666

DE AMBROSIS GIUSEPPE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

DE DOMINICIS SAVERIO FRANCESCO

Esponente del positivismo pedagogico e docente dell’ateneo pavese. Membro

della Loggia “Francesco Guardabassi” di Perugia che costituì con altri due

fratelli della stessa Loggia, Attilio Purgotti e Cesare Appendino, un

triangolo massonico per una ripresa dell’attività massonica in Pavia.

Fondatore della Loggia Cardano di Pavia.

DEPRETIS AGOSTINO

Nato a

Mezzana Corti Bottarone,

3 gennaio

1813 – deceduto a

Stradella, il

29 luglio

1887, statista italiano.

Fu

Presidente del

Consiglio dei Ministri Italiano per nove

mandati nei periodi:

Fin da

adolescente discepolo di

Mazzini e affiliato alla

Giovane Italia, prese parte attiva ai

moti mazziniani, tanto da rischiare la

cattura da parte degli Austriaci in occasione di un tentativo di far pervenire

armi agli insorti di

Milano. Dopo aver conseguito la laurea

in legge a Pavia, si adoperò per organizzare il movimento liberale nella

zona di Voghera. Eletto

deputato nel

1848 al parlamento subalpino per la

circoscrizione di Broni, aderì al gruppo della

Sinistra storica e fondò il giornale

Il Diritto, ma non rivestì cariche ufficiali fino a quando fu nominato

governatore di

Brescia nel

1859. Nel

1860 si recò in missione in

Sicilia per cercare di mediare fra le

posizioni di

Cavour, che spingeva per l'immediata

annessione dell'isola al

Regno d'Italia, e quella di

Garibaldi, che invece voleva rimandare

il

plebiscito di ratifica fino a dopo la

progettata liberazione di

Napoli e

Roma. Pur riuscendo a farsi nominare da

Garibaldi

dittatore pro-tempore della Sicilia, non riuscì tuttavia a concludere

l'accordo.

Dopo aver

accettato il dicastero dei Lavori Pubblici nel governo

Rattazzi del

1862, fece ancora da intermediario con

Garibaldi nell'organizzazione della disastrosa

spedizione dell'Aspromonte. Iniziato

alla Massoneria il 24 dicembre 1864, promosso compagno ed elevato al grado di

Maestro il 21 gennaio 1865, nella Loggia Dante Alighieri di Torino.

Quattro anni più tardi, allo scoppio delle ostilità con l'Austria,

entrò nel governo

Ricasoli come Ministro della

Marina. La sua decisione di mantenere al

comando della flotta l'ammiraglio

Persano contribuì non poco alla

sconfitta nella

Battaglia di Lissa del

1866. I suoi sostenitori, tuttavia,

sostennero, non senza fondamento, che, da civile inesperto di questioni

militari, non avrebbe mai potuto introdurre profondi cambiamenti

nell'organizzazione della flotta da guerra, e che quindi, nell'imminenza dello

scoppio delle ostilità, fu costretto ad accettare le scelte dei propri

predecessori. Su proposta del massone generale Federico Pescetto, il 21

gennaio 1868 venne affiliato alla Loggia "Universo", all'Oriente di Firenze

che in quel periodo era capitale del regno e che raccoglieva numerosi

parlamentari e notabili in attesa del riscatto di Roma.

Nel

1873, alla morte di Rattazzi, Depretis,

divenuto capo della

Sinistra, preparò l'avvento al potere

del suo partito, cosa che avvenne nel

1876, quando fu chiamato a formare il

primo governo di

sinistra del nuovo

Regno d'Italia. Elevato al 33° grado

del Rito Scozzese Antico ed Accettato ed eletto membro del Supremo Consiglio

il 15 gennaio 1877. Spodestato dal

Cairoli nel

marzo

1878 a causa dell'introduzione della

controversa

tassa sulle granaglie, il successivo

mese di

dicembre sconfisse Cairoli tornando ad

essere

Primo Ministro, ma, il

3 luglio

1879 fu ancora una volta estromesso

dallo stesso Cairoli. Nel

novembre del

1879, tuttavia, entrò a far parte del

governo Cairoli come Ministro dell'Interno, e, nel

maggio del

1881 gli subentrò come premier,

mantenendo la carica fino alla morte, avvenuta il

29 luglio

1887.

Durante

questo lungo intervallo di tempo compì ben quattro

rimpasti di governo, estromettendo

dapprima gli esponenti di sinistra

Zanardelli e

Beccarini, allo scopo di compiacere alle

richieste della

Destra, e successivamente nominando

Ricotti,

Robilant e altri esponenti conservatori,

attuando così quel rivolgimento politico che fu poi chiamato il

Trasformismo. Pochi mesi prima della

morte si pentì di aver compiuto queste scelte, e reintegrò Crispi e Zanardelli

nel proprio governo. Altre sue iniziative degne di nota furono l'abolizione

della sopra menzionata tassa sulle granaglie, l'ampliamento del

suffragio elettorale, il completamento

della rete ferroviaria, l'entrata nella

Triplice Alleanza e l'occupazione di

Massaua in

Eritrea, con cui si inaugurò la

politica coloniale dell'Italia.

Il 26 Novembre 2006

gli viene intitolata una Loggia all’Oriente di Voghera in provincia di Pavia

all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia con il numero distintivo 1279.

DE SILVESTRI AMILCARE

Fondatore della associazione di pubblica assistenza “CROCE VERDE”. Membro

della Loggia Cardano di Pavia.

FORNITI PARIDE

Direttore del giornale “La Provincia Pavese” e in seguito direttore del

giornale “La Provincia di Ferrara”. Membro della Loggia “Giuseppe Pedotti” di

Pavia.

FRANCHI AUSONIO

Fu professore di Storia della Filosofia a Pavia dal 1860 al 1863, prima di

essere trasferito all’Academia scientifico-letteraria di Milano. Fondò il Rito

Simbolico Italiano di Milano nel 1864 in antitesi al Grande Oriente D’Italia.

Alla base dello scisma l’esigenza di allargare le basi sociali della

fratellanza riducendo le tasse annuali e semplificando al massimo la complessa

ritualità massonica, con l’eliminazione degli alti gradi e la conservazione

dei soli gradi simbolici di Apprendista, Compagno e Maestro

L’ideale massonico di Ausonio Franchi si può così sintetizzare: ridurre ad una

sola famiglia l’umanità. Auspicava società di mutuo soccorso, istituti di

credito e stabilimenti industriali. Desiderva l’istruzione del popolo.

Politicamente, per lui, la massoneria doveva essere un campo neutro dove tutti

potessero incontrrsi per il bene comune. Di grande interesse notare che dal

gruppo di Ausonio Franchi facevano parte il banchiere Prospero Moisè Loria,

fondatore dell’Umanitaria di Milano, l’avvocato Giuliano Guastalla, il prof.

Avv. Luigi Cremona, il prof. Luigi Luzzati, il prof Ferdinando Dobelli.

GNOCCHI GUIDO

Medico, repubblicano, presidente dell’Istituto Sordomuti e assessore comunale;

nel 1892 fece parte della Commissione d’impianto della Camera del Lavoro

insieme ad un altro massone, G. Battista Pirolini, la nascita della Camera del

Lavoro locale fu, altresì, favorita dal massone Osvaldo Gnocchi Viani.

Assessore nell giunta presieduta dal sindaco prof. Pietro Pavesi, dal 1899 al

1902, nel 1887 entrò, con altri massoni : Emilio Beretta, Urbano Pavesi e

Antonio Grizzotti, nel comitato per la costituzione del ricreatorio laico

festivo di Pavia. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il titolo

distintivo “Giuseppe Pedotti”.

GNOCCHI LUCILIO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

GNOCCHI VIANI OSVALDO

Giornalista e scrittore politico, esponente nazionale di spicco dell’operaismo

vicino all’Internazionale, fu l’organizzatore delle forze operaie romane, in

seguito collaborò al giornale lodigiano “La Plebe”. Era stato segretario a

Pavia del fiorente Circolo democratico degli studenti.

GORINI ROBERTO

Avvocato, figlio di Paolo Gorini che era fisico e inventore sia del metodo di

conservazione delle salme sia del sistema per cremare i cadaveri e fu lo

stesso a sistemare, nel 1872, le spoglie di Mazzini. Membro della Loggia

“Giuseppe Pedotti” di Pavia. Ricompare, questa volta a Voghera, in una Loggia

“Pedotti”, faceva parte degli espulsi dal Grande Oriente d’Italia del 1898.

GRIZIOTTI ANTONIO

Avvocato, garibaldino, fu figura di spicco del movimento democratico pavese e

promosse la creazione del Museo del Risorgimento, Nel 1887 entrò, con altri

massoni : Emilio Beretta, Guido Gnocchi e Urbano Pavesi, nel comitato per la

costituzione del ricreatorio laico festivo di Pavia. nel 1873 fu tra i

firmatari, insieme ad altri massoni: Gaetano Manelli,, Giulio Turati e

Antonino Aragona, di una lettera contro i Gesuiti e contro l’inattività della

Sinistra. Fu uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione

di Pavia.

GUANGIROLI ERCOLE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

LAVEZZI PIERO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

LAVEZZI PIETRO

Avvocato, repubblicano intrasigente, membro della Società Democrtica. Fu uno

dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione di Pavia. Fu uno

dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione di Pavia.

Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il titolo distintivo

“Giuseppe Pedotti”.

MALAGUGINI ALCIDE

Professore di Lettere, fu sindaco socialista di Pavia dal 1920 al 1922, entrò

nella Loggia Cardano nel 1909. Membro della Loggia Cardano di Pavia.

MALINVERNI ARTURO

Fu Luigi, nato a Pavia il 13 agosto 1875, Medico Chirurgo. Fu fra rifondatori

della Loggia Cardano di Pavia.

MAMELI EFISIO

Professore di

Chimica nell’ateneo pavese, entrò nella Loggia Cardano nel 1909.

MANELLI GAETANO

Commerciante, volontario garibaldino, nel 1873 fu tra i firmatari, insieme ad

altri massoni:, Antonio Griziotti, Giulio Turati e Antonino Aragona, di una

lettera contro i Gesuiti e contro l’inattività della Sinistra. Fondatore, nel

20 settembre 1886 della Loggia con il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.

MANTOVANI COSTANTINO

Avvocato, Giornalista e uomo politico, redattore, nel 1899, del giornale

pavese “L’Avvenire”. Uno degli arrestati di Villa Ruffo nel 1873. Consigliere

e assessore comunale del Partito radicale. Membro della Loggia “Giuseppe

Pedotti” di Pavia della quale fu Maestro Venerabile.

MANTOVANI GIUSEPPE

MANTOVANI GIUSEPPE

Membro della Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

A destra il Brevetto Massonico

MAROZZI FRANCESCO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

MAZZARELLI GIUSEPPE

Professore

dell’Università di Pavia. Scienze matematiche, fisiche e naturali. Dal 1900 al

1903. Membro della Loggia Cardano di Pavia. Proveniente dalla Loggia Losanna

all’Oriente di Napoli. Maestro 1899; matricoloa G.O.I. n.12164.

MONTINI CONTARDO

Fra i fondatori del giornale “La Provincia Pavese” insieme a Achille Bizzoni e

Costantino Mantovani (fratello di Giuseppe Mantovani, maestro venerabile della

Loggia Pedotti). Neo - giacobino. Fondatore del giornale "Canaglia". Fu uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di

cremazione di Pavia.

MORONE GIOVANNI

Illustre accademico, Medicina e chirurgia,. Dal 1911 al 1922. Nel 1926 ottenne

la cattedra di Patologia Chirurgica nell’Università di Siena, in seguito, nel

1931, fu chiamato allo stesso incarico a Pavia, nel 1934 passò alla cattedra

di Clinica Chirurgica, incarico che tenne sino al 1950. Con Morone si sono

continuate le piú alte tradizioni della scuola chirurgica pavese, entrò nella

Loggia Cardano. Apprendista 1915, Maestro 1916; matricola G.O.I. n. 47198.

MUSSINI ERCOLE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

OEHL GIULIO

Professore dell’Università di Pavia. Socio fondatore, con l’Ing. Paolino

Moncalvi, l’Ing. Mario Cozzi e Gaicomo Aprile, nel 1905, della Ing. Moncalvi &

C.

PAVESI URBANO

Possidente Ingegnere, nato ad Albuzzano il 27 Agosto 1842, soldato volontario

nell’esercito piemontese del 1859, poi seguace di Garibaldi con l schiera dei

mille nel 1860 e nella campagna del 1866. Cospirò in Roma con altri pavesi nel

1867, sfuggendo, miracolosamente alle ricerche della polizia pontificia.

Fu consigliere comunale e ricoprì diversi incarichi pubblici tra i quali la

presidenza della commissione per il civico museo del Risorgimento; nel 1887

entrò, con altri massoni : Emilio Beretta, Guido Gnocchi e Antonio Grizzotti,

nel comitato per la costituzione del ricreatorio laico festivo di Pavia. Fu

uno dei 64 pavesi che facevano sorgere la Società di cremazione di Pavia.

Il 27 Aprile 1907 muore in Pavia, commemorato dai Prof. Pavesi, Roncani,

Benini, Fossati e Rampoldi, e dai giornali cittadini ricordato con onore; fu

cittadino devoto in ogni tempo alla causa nazionale e a Pavia, a cui, nei

molti uffici pubblici ai quli venne eletto, diede l’opera sua disinteressata e

prudente.

Il 3 Maggio 1908 nel civico Museo del patrio Risorgimento si inaugura un

ricordo marmoreo al patriotta pavese ingegnere Urbano Pavesi.

PIANETTA CESARE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

PIROLINI GIAN BATTISTA

Direttore del giornale “La Provincia Pavese” nel 1892 e nello stesso anno fece

parte della Commissione d’impianto della Camera del Lavoro insieme ad un altro

massone, Guido Gnocchi, la nascita della Camera del Lavoro locale fu, altresì,

favorita dal massone Osvaldo Gnocchi Viani .

PIROLINI GIOVAN BATTISTA

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

PODERINI ARCHIA

Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.

Membro della Loggia "Cardano". Esponente della "Società democratica radicale

Felice Cavallotti"

PREDIERI ENRICO

Avvocato, dal 1899 al 1902 fu assessore nella giunta presieduta dal sindaco

prof. Pietro Pavesi.

RICOTTI GIOVANNI

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

RIDELLA CARLO

Avvocato

e interventista, entrò nella Loggia Cardano nel 1911.

Direttore del giornale "La Provincia Pavese". Coerente con le idee

più volte espresse dalle colonne del suo giornale si arruolò volontario

nella Grande Guerra. Decorato al valor militare, morì in trincea a Versic

Korite nel 1917.Membro della Loggia "Cardano" dal 1911.

Avvocato

e interventista, entrò nella Loggia Cardano nel 1911.

Direttore del giornale "La Provincia Pavese". Coerente con le idee

più volte espresse dalle colonne del suo giornale si arruolò volontario

nella Grande Guerra. Decorato al valor militare, morì in trincea a Versic

Korite nel 1917.Membro della Loggia "Cardano" dal 1911.

RIMINI ENRICO

Professore di

Chimica nell’ateneo pavese dal 1910 al 1917.

ROSSI PAOLO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

ROVIDA CARLO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

SCAPOLLA ANTONIO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

SCURI ENRICO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

SINFORIANI ITALO

Esponente della "Società democratica radicale

Felice Cavallotti".

SPALLA LUIGI

Fu fra i

fondatori, nel 1871, del circolo mazzinino “Pensiero e Azione”.

SPELTA

Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.

Membro della Loggia "Cardano"

SUALI LUIGI

Professore

dell’Università di Pavia. Lettere e filosofia. Dal 1909 al 1922. Membro della

Loggia Cardano di Pavia. Apprendista 1909, Maestro 1912; matricola G.O.I. n.

30650.

TACCHINI ACHILLE

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

TOLLINI MARIO

Fotografo. Fondatore, nel 20 settembre 1886 della Loggia con il titolo

distintivo “Giuseppe Pedotti”.

TURATI GIULIO EMILIO

Scrivano, nato a Pavia il 19 Aprile 1843, garibaldino, fu membro della Società

Cooperativa di Consumo, nel 1873 fu tra i firmatari, insieme ad altri massoni:

Antonio Griziotti, Gaetano Manelli e Antonino Aragona, di una lettera contro i

Gesuiti e contro l’inattività della Sinistra. Fondatore, nel 20 settembre 1886

della Loggia con il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.

VALENTI

Consigliere democratico nelle elezioni provinciali del 1914.

Membro della Loggia "Cardano"

VALLE GAETANO

Possidente, presidente della Società operaia di Redavalle (PV). Fondatore, nel

20 settembre 1886 della Loggia con il titolo distintivo “Giuseppe Pedotti”.

VARASI ERNESTO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

VENERONI EMILIO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

VENINI GAETANO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

VIGONI ALFONSO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.

VITTADINI PIETRO

Membro della

Loggia “Giuseppe Pedotti” di Pavia.